配资股票开户 “钢针扎骨”十年 82岁下肢动脉闭塞患者等来“血管重生”

本文转自:人民网-重庆频道配资股票开户

人民网重庆7月18日电 “医生,我这腿疼得实在熬不住了,夜里躺着不动,骨头缝里都像有千万根钢针扎着。”今年6月,82岁的李晓芸(化名)坐着轮椅被家人推进重庆医科大学附属大学城医院(以下简称“重医附属大学城医院”)普通外科诊室时,左腿已呈现暗紫色,皮肤触之冰凉如铁,左脚小趾也因长期缺血濒临坏疽。

这位辗转多家医院均被告知“无法医治”的老人,被重医附属大学城医院血管外科主任医师、教授唐博团队接治后,最终迎来生命转机。

“枯河”断流 10%成功率下的“背水一战”

当李晓芸被推入诊室时,因疼痛而发出的阵阵低吟让在场医护人员与家属无不揪心。“医生,我妈妈腿疼十多年了,以前爬坡才感觉酸胀,但这半年来,晚上疼得都睡不着觉……”女儿的声音因焦急而颤抖。

唐博向患者家属解释病情。向诗佳摄

接诊医生唐博观察患者症状:左侧小腿暗紫色斑块触目惊心,小脚趾因长期缺血而远端发黑,触诊时皮肤冰凉如铁。

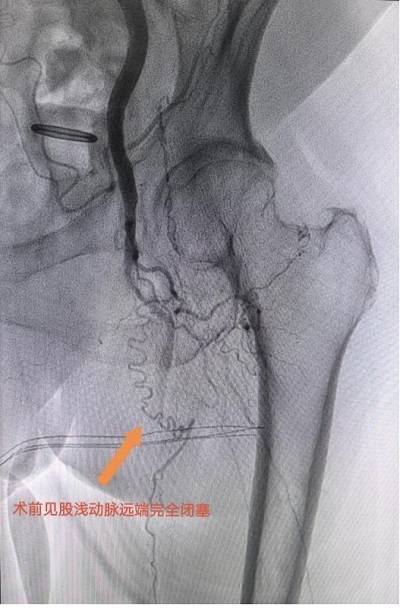

“结合病史和体征,我们高度怀疑下肢动脉硬化闭塞症。”唐博调出影像检查报告,果然如他所想,结果显示李晓芸左侧股浅动脉至腘动脉完全闭塞,血管远端仅存一根头发丝粗细的供血通道,动脉壁钙化严重且布满血栓,宛如一段废弃的枯河。

患者左腿动脉血管闭塞严重。重医附属大学城医院供图

“这是典型的下肢动脉硬化闭塞症晚期。”唐博解释道。由于患者病变范围从大腿根部蔓延至脚趾,动脉硬化程度严重到无法通过影像精准定位,加上82岁高龄及较差的肺功能,无法耐受全身麻醉,如要进行手术则风险极高。

“非常棘手,结合患者情况,我们判断手术成功率或不到10%。”唐博坦言手术难度极大,但面对患者家属“哪怕只有1%希望也要试”的恳求,他与团队决定奋力一搏。随后,唐博迅速组织多学科会诊,结合多方意见制定了“两步走”方案:术前精准溶栓清除部分血栓,为手术创造条件;术中采用“对侧股动脉穿刺+内膜下成形术”,创新运用双导丝技术在闭塞段内膜下开辟新通道,逐级扩张球囊重建血流。

手术方案摆在面前,但随之而来的技术及风险压力让唐博倍感焦虑。“这个方案风险极大,对技术要求较高,在穿刺过程中稍有不慎,导丝可能穿透血管引发大出血。另外,血管再通后,患肢缺血再灌注损伤有可能使患者症状加重,随着局部血流改善,坏死组织释放的代谢性酸性物质进入循环,也可导致相关组织器官的损伤,如诱发急性肾损伤,心肌损伤等,严重时可能会危及患者生命。”但为了患者的生命安全与生活质量,唐博和团队决定“背水一战”。

用1毫米的精度开辟生命通道

手术当日,血管外科团队将手术室变成了“精密作战室”。由于手术目标血管直径从大腿根部的5-6毫米骤减至足部的1.5毫米,团队准备了数十种规格的球囊与支架,术中使用的器械铺满两张操作台。“这台手术情况复杂,所用器械相当于3台普通手术的总和。”重医附属大学城医院血管外科医生涂利宽回忆道。

准备妥当后,手术开始。患者的局部麻醉生效后,唐博手持穿刺针,在造影的实时影像引导下,向患者堵塞的血管发起挑战。手术过程中,血栓如同顽石,一次次阻挡导丝前进, 关键突破发生在膝关节后方的“危险三角区”。顺向开通到这一区域上段受阻,团队通过造影,幸运地找到了远端唯一的流出道腓动脉,唐博果断决定从腓动脉作为突破口,逆向穿刺跟近端导管“会师”。

然而腓动脉纤细,经鞘管推注造影剂到此处显影效果差,加上这一位置的神经、肌腱与血管紧密交织如网,穿刺针需精准控制进针深度和角度,穿刺难度极大。唐博屏住呼吸,手腕微微颤动,像操控精密仪器般调整着针尖方向。当针尖终于突破血管时,意外却发生了——抽出的暗红色血液,提示着误入静脉的可能,手术室瞬间响起惊呼。

唐博迅速审视造影影像,确认穿刺点无误。凭借二十年临床经验,他果断判断此处正是腓动脉的突破口。

“向上突破试试!”唐博的声音透着冷静,导丝通过支撑导管缓缓前行,每推进1毫米都要反复确认位置。“逆穿成功!”随着鲜红的动脉血顺流而出,手术团队紧绷的神经终于放松下来。原来,最初的暗红色血液是患者血管长期闭塞导致的远端淤血。

逆穿手术的成功,极大地振奋了团队的士气,也让患者看到了那一丝宝贵的希望之光。当导丝缓缓向近端推进时,新的难题接踵而至——近端导管与远端导丝该如何精准对接?股浅动脉严重闭塞,使得近端导丝导管只能从内膜下强行突破,而远端导丝则在真腔内平稳前行,近远端导丝仿佛处于两个相互平行却难以交汇的空间。

为了打破这层隔膜,唐博小心翼翼地回撤近端导丝导管,一次次谨慎试探,但导丝始终未能顺利进入真腔。随后,他又尝试使用近端球囊扩张的方法,可内膜依旧坚韧,阻碍着前进的步伐。

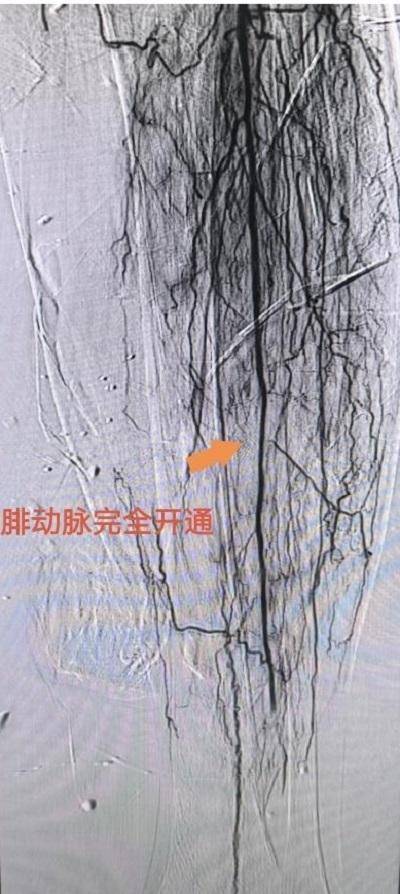

面对困境,唐博并未气馁,最终决定采用双球囊(SAFARI)技术。在他的精准操作下,内膜的隔阂被成功打破,近端导丝导管顺利进入真腔,并导入腘动脉远端。紧接着,导管造影开始,影像屏幕上,患者的血液如同舒展的树冠,迅速而流畅地流淌着。看到这条象征着生命希望的“生命线”,手术室里爆发出热烈的掌声。

术后,患者左腿部腓动脉血管完全开通。重医附属大学城医院供图

此刻,唐博的手术服被汗水浸透,几十斤重的铅衣压身,他依旧专注地操作着。接下来的支架植入至关重要,他必须全力以赴。

48小时 患者从“钢铁腿”到行走自由

这场高难度的手术持续了4小时。术后,李晓芸尽管出现轻度下肢再灌注损伤,但未出现心肌损伤及肾功能不全等严重并发症,下肢体表温度从32℃恢复至36℃,疼痛明显缓解。术后第二日上午,老人便在家属协助下完成站立行走。“痛了这么多年,妈妈昨晚竟然打鼾了,终于睡了个安心觉。”李晓芸的女儿笑得合不拢嘴,困扰这一家人的“心病”终于解开。

唐博术后查房,关心患者恢复情况。向诗佳摄

唐博介绍,下肢动脉硬化闭塞症是由于动脉内壁脂肪和钙质沉积,导致血管狭窄或闭塞的慢性疾病。其早期症状隐蔽,常表现为步行数百米后出现下肢疼痛(即间歇性跛行),易被误判为“缺钙”或“老寒腿”。中后期可能进展为静息痛(静止时仍感疼痛),若未能及时诊治,病情会持续恶化,进入中后期可出现“静息痛”,即使在休息、静止不动时(尤其夜间平卧时),下肢也会感到持续、剧烈的疼痛,严重影响睡眠和日常生活。此阶段极其危险,若未及时干预,疾病可能引发肢体坏死、截肢,甚至危及生命。另外,值得注意的是,该病往往提示全身动脉粥样硬化,患者发生心肌梗死、脑卒中的风险较高。因此,早期识别症状、及时就医进行专业评估和治疗至关重要,是避免截肢、保护生命的关键。

唐博呼吁配资股票开户,糖尿病、高血压、吸烟者等高危人群应每年筛查下肢动脉,实现早诊早治。“每早一天干预,就能多挽救一条腿、一个家庭。”在唐博看来,动脉缺血疾病的诊疗不仅是技术挑战,更是一场与时间赛跑的全民健康保卫战。(胡虹、施懿、涂利宽)

升红网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。